多年来,尽管各种美展办得热火朝天,多不胜数,但创作模式也正越来越趋于权威化、绝对化、固定化,成为至高无上的唯一标准,这就值得担忧了,参展作品都大同小异,看上去如出一人之手,即便有些在画法上似乎拉开了距离,但其精神实质仍是相同的,并无多少差别,追求有异的创作得不到关注和重视,回顾人类艺术发展史,中国早在汉代后期开始,就形成儒、释、道三家共存局面,思想的束缚远比西方中世纪来得宽松,因此中国的美术很早就呈现一种多元兼容状态,然而由于种种原因,三足鼎立局面被一足独大所取代,以专业为标榜一派,在缺乏诤友和平竞争的情况下,不可避免地变得惟我独尊,事实上目前弥漫于画坛的重技术,轻文化,重共性,轻个性,重成规、轻变革的僵代风气,然而当我看到潘荣昌先生的画,我有一种奈不住的欣喜,我们在他的作品中可看出感知和情绪的共存将是主要因素,在不同文化和思维方式之间引起更密切的链接关系,观念的艺术并不拘泥已有的艺术式样,生活中的一切视觉条件都可成为表达思想观念的语言,他的作品直指“何谓艺术”这也是最吸引我的地方。

潘荣昌生于一九五零年,二零零七年卸任湖州市文联主席,他是位大半生仕途优游的人,从国企团委书纪,工会主席,市总工会副主席,至市文联主席,从基层开始,负责都是文化艺术范畴,积大半经验应当说潘先生对文化艺术发展有了较深刻的认识和了解,任文联主席间,参与了四届国际湖笔文化节,并有幸认识熟悉了一大批全国省内外著名艺术家,赴欧美10个国家的文化考察,拓展了艺术视野。

潘荣昌少时天智聪颖,喜欢画画,湖州历代是个出大师,大家的地方,湖州的书画具有历史渊源,在这方水土上潘荣昌汲取了丰富文化营养,在他的艺术成长过程中得到了谭建丞、王孙乐、张苕生、吴迪安等老先生教益,作为与谭老有过拜师之礼的潘荣昌一直来从不以谭老弟于自居,他认为自己远未到谭老的修行,正因从小酷爱美术,进正规院校深造是他少时梦想,由于文革原因,使他无法实现,虽这已成为过去,用潘荣昌的话说:“人只要努力,不断追求,学习,总会像秋天一样有所收获”。几十年来过程他不断追求寻找表达自己内心感受的贴切语言,他用锐利眼光去发现,用智慧心灵去领悟,用逻辑思维与形象思维解释现象世界的不同层面,这二者具有不同的功能和目标,只有通过二者之间的互补和配合才能有效地揭示出历史的深度和广度,实现二者在历史叙事中共存的可能性,这也就是中国传统文化中意象元素,我们从潘荣昌的作品中就可看出艺术的随和,在《水乡晨曲》这幅作品中,用几点短笔触,将石桥上行人,挑夫似是不经意地画上去,傍湖小船与静谥河面,没有任何造作之弊,用笔无拘无束,直抒胸臆,而且在笔墨最松动之处显得风趣巧拨,在画中看去不经意中而又经意,作品尺幅虽小,潘荣昌正是在艺术天地里,利用有限空间取得无限无尽效果,整个画面构成极为轻松,尤其是河傍绿荫如盖的槐荫效果,以不画主干,以浓淡相间,洒然落墨,将树身叶影画得形态妩媚,用浪漫手法将景物人格化,整个画面形静意动,《故乡老宅》这件作品,以一种无中心无情节,用饱满的构图方式,呈现岁月已逝市井生活的场面,从平视角度随意截取,特别是运用了纪实隐退的表现枝法,将以往更真实,更具体地图像化了平民百姓的生存状态,从他作品中可看到潘荣昌在艺术创作过程中日趋精炼成熟。

因对艺术的酷爱,潘荣昌把艺术看成生命最重要的部分,自文联主席卸任以来“一个转身,意味着的就是一次告别”,为了圆少时的一个破碎的梦,每天创作四五不时,不时外出写生,寻找表达自己内心感受的贴切语言,只有这种语言是充满个性的,而不是任何前辈大师语言的重复,在潘荣昌看来语言即魔咒,知识即牢笼,从我们短暂一生中,从看图识字开始,我们就无可逃避地陷入到语言知识的窠臼,语言即构成人之所以为人的主体性存在基础,也是控制我们奴役我们的权柄,在我看来潘的特殊性正在于他对艺术兴趣有一个和他同时代大都数艺术所不大相同的理由,它不源于对传统或对时尚的屈从,而源于他对语言和知识的怀疑,在他眼里如果艺术是人类全部知识的其中之一,那么为什么不可反过来想,我们可不可以用人类的全部知识来做艺术,或者用来思考艺术。

几十年来潘荣昌在艺术创作同时,博览群籍,通读了中西美学、哲学,他的作品,既有传统水墨的极具张力的线条,而更多是充满活力,又引人入胜的微妙变化,丰富的积累,使他在艺术生活中,从新表现主义入手,创作了多种多样视觉产品,尽管风格各异,却显得相得益彰,而非互相抵触的离奇效果,在画面表达上达到了脱离自然对象的完全主观状态,只要为了画面构图和色彩的需要,他可牺牲一切自然的形,在他看来作品没有画坏的败笔,因为画面的所有图像都是主观表达,画坏一笔完全可用其它方式来弥补,局部的某个败笔或许正是画面整体精彩的组成部分,在这方面他最敬仰赵延年大师,在赵老水墨画作品中融入了版画及东西方文化艺术元素。

写到这里我记得贡布里希一名话“……面对我们总是遇到的问题解决它们的方式只能是试错法,自然本身是这样,科学也是这样,因此寻求真理一定要从错误开始寻找我们自己的错误,也寻找前人错误”,哲学家用思辩构造了一个逻辑世界,诗人用语言缔造了一个语言王国,而艺术家用形象展现了一个光怪陸离的视觉王国,在我看来潘荣昌不仅是艺术家更是发掘者,从他作品中可看出不断挖掘沉积的历史文化,将之凝聚成厚重、深邃。

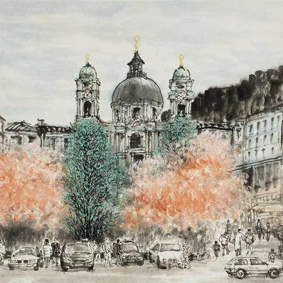

维特斯根坦曾说过:“只有学会诗的表达,才可进八哲学思维,艺术媒介的性质和范畴,到了一定程度也就没有人为的硬性障碍了,在刚学开始,一般都会分门别类,有专业范畴,到了一定程度通就透,清灵了”。这也就是中国美学讲的化境,化境就是灵性已经自由了,如《莫扎特故乡》《圣马可广场》《畅响曲》《第三只耳朵倾听》等,作品中感知和情绪共存将是主要因素,在不同文化和思维方式之间,引起更密切的链接和关系,冷暖交替的斜阳,这时间空间的梦想,画面景象通常沉浸在灰色、棕色、褐色、墨色这些古旧的,粗砺的色调中,表层闪烁着零星花朵,像火苗,像音符一样肌理,丰富了画面效果,作品视野宽广开阔,大都以全景色的视觉表现,以造型艺术方式来诠释音律,表达系列音律所带的精神层面的启示,作品精彩之处,作者将对音律感受融汇于绘画表现之中,营造出具有音律的画面效果,仿佛让我们怜听到莫扎特典雅秀丽,如同珍珠般一样玲珑剔透,又似阳光般热情温暖,洋溢着青春生命力的音乐,曾在费加罗教授过贝多芬的旷世奇才莫扎特在这幅画中以色彩艳丽,富于诗意画面中得到催生,美国音乐大师约瑟夫克斯曾说过这么一句话“在音乐历史中有这样一个时刻,各个对立面都一致了,所有的紧张关系都消除了,莫扎特就是那个灿烂时刻”。音乐、诗歌、文学、书画艺术之美是互融互渗,事实上存在一个异常强固审美模式,就是给人于震憾的视觉与听觉,在艺术追求上一贯喜新厌旧的潘荣昌,从不满足已有的艺术式样,在他眼中一切视觉条件都可成为表达思想观念的语言,所以他的作品充满灵气,而且不时爆出新奇的闪光,假以时日潘荣昌在艺术上的成就无可限量,先贤有云。

“昨夜西风凋碧树,独上高楼望尽天涯路”。

该文发表在湖州晚报 —冯建中

潘荣昌 原湖州市文联主席 湖州市美协名誉主席 中国书法家协会会员

潘荣昌 原湖州市文联主席 湖州市美协名誉主席 中国书法家协会会员